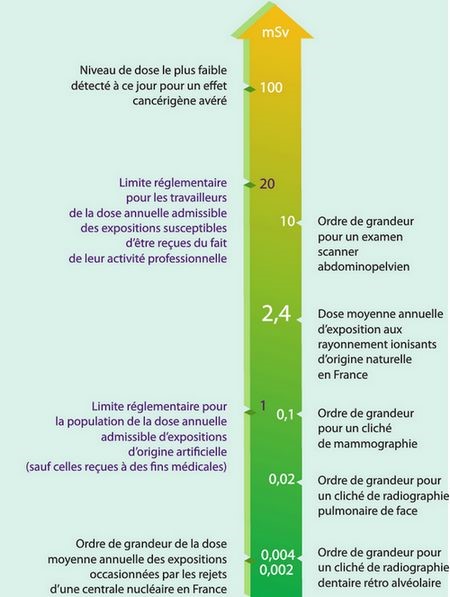

II.Présentation

de la problématique

1)Radioactivité

et Radioprotection

La radioactivité est un phénomène naturel lié à l’instabilité de

certains atomes qui composent la matière. Ces atomes instables

(les radionucléides) émettent des rayonnements qui, en

interagissant avec la matière, peuvent l’ioniser, c’est-à-dire

lui arracher un ou plusieurs électrons. Ces rayonnements sont

dits ionisants et ils peuvent provoquer des effets sur la

matière vivante. Ces effets peuvent être déterministes

(altération des tissus à court terme) ou stochastiques

(aléatoires, augmentation du risque de cancer à long terme).

L’exposition à ces rayonnements peut être interne (ingestion,

inhalation de substances radioactives, passage percutané) et/ou

externe (source à distance ou au contact).

Généralement, un radionucléide émet plusieurs types de

rayonnements ionisants à la fois (alpha, bêta, gamma, X ou

neutronique).

La radioactivité peut provenir de substances radioactives

naturelles (uranium, radium, radon…) ou artificielles

(californium, américium, plutonium…). Différents dispositifs et

installations (accélérateurs de particules, générateurs

électriques…) peuvent également émettre des rayonnements

ionisants.

La radioprotection consiste à évaluer le risque d’exposition aux

rayonnements ionisants et si nécessaire, à mettre en œuvre des

mesures de protection et de prévention destinées à limiter ce

risque.

a.Secteurs

d’activité concernés

Les principaux secteurs d’activité utilisant des rayonnements

ionisants sont :

- le secteur médical (radiothérapie,

radiodiagnostic, médecine nucléaire…) figure parmi les

principaux secteurs concernés,

- l’industrie nucléaire (extraction,

fabrication, utilisation et retraitement du combustible,

stockage et traitement des déchets…),

- presque tous les secteurs industriels

(contrôle par radiographie de soudure ou d’étanchéité, jauges et

traceurs, stérilisation par irradiation, conservation des

aliments, chimie sous rayonnement, détection de masses

métalliques dans les aéroports…).

- certains laboratoires de recherche et

d’analyse.

b.Prévention

des risques liés à l'exposition

Protéger le travailleur, compte tenu des risques encourus, passe

d’abord par l’évaluation des risques, en prenant en compte les

caractéristiques de la source d’émission et les conditions

d’exposition des personnes. Cela passe également par

l’application de mesures de prévention qui visent à maîtriser

les risques de contamination par les matières radioactives ainsi

que les risques d’exposition aux rayonnements ionisants.

En outre, il est important de connaître les signes d’alerte, la

conduite à tenir et les différentes mesures à prendre en cas de

situation anormale lors de l’utilisation d’un générateur de

rayons X, d’un accélérateur de particules ou d’une source

scellée, ou en cas de dissémination de substances radioactives

lors de l’utilisation d’une source non scellée.

La prévention des risques liés à l’exposition aux rayonnements

ionisants est encadrée par un certain nombre de dispositions

réglementaires, figurant dans le Code de la santé publique et le

Code du travail. Ces dispositions, qui ont évolué depuis le 1er

juillet 2018 dans le cadre de la transposition de la directive

2013/59/Euratom du 5 décembre 2013, adoptent une approche

globale, en réintroduisant les neuf principes généraux de

prévention comme préalable à la gestion des risques liés aux

rayonnements ionisants en milieu de travail, sans pour autant

renier les principes fondateurs de la radioprotection

(justification, optimisation, limitation). Elles prévoient par

ailleurs des valeurs limites d’exposition et un classement des

travailleurs exposés.

c.Les

conséquences des rayonnements ionisants au niveau de

l’organisme

L’énergie générée par les rayonnements ionisants peut entraîner

des modifications de la matière vivante, au niveau cellulaire où

ces rayonnements induisent des lésions.

Les effets des rayonnements ionisants sur l’organisme varient en

fonction de la dose reçue et de différents facteurs : la source

(activité ou intensité de fonctionnement, nature, énergie…), le

mode d’exposition (temps, débit…) et la cible (tissus ou organes

touchés, âge de l’individu…).

Il existe deux types d’effets biologiques :

- les effets immédiats (ou déterministes) :

une forte irradiation par des rayonnements ionisants provoque

des effets immédiats sur les organismes vivants comme, par

exemple, des brûlures plus ou moins importantes. En fonction de

la dose et selon l’organe touché, le délai d’apparition des

symptômes varie de quelques heures (nausées, radiodermites) à

plusieurs mois. Des effets secondaires peuvent même être

observés des années après une irradiation (fibroses, cataracte)

;

- les effets à long terme (effets aléatoires

ou stochastiques) : les expositions à des doses plus ou moins

élevées de rayonnements ionisants peuvent avoir des effets à

long terme sous la forme de cancers et de leucémies. La

probabilité d’apparition de l’effet augmente avec la dose. Le

délai d’apparition après l’exposition est de plusieurs années.

Une pathologie radio-induite n’a pas de signature particulière :

il n’existe pas de marqueur biologique permettant de

différencier, par exemple, un cancer pulmonaire dû au tabac,

d’un cancer pulmonaire radio-induit.

Quand les tissus ne sont pas trop atteints, ces effets sont

réversibles et les zones touchées peuvent guérir. Mais, dans le

cas d’une très forte irradiation, un trop grand nombre de

cellules sont détruites, entraînant la destruction des tissus ou

organes irradiés, ce qui peut nécessiter l'amputation d'un

membre ou, en cas d'atteinte des systèmes vitaux, peut conduire

au décès de la victime.

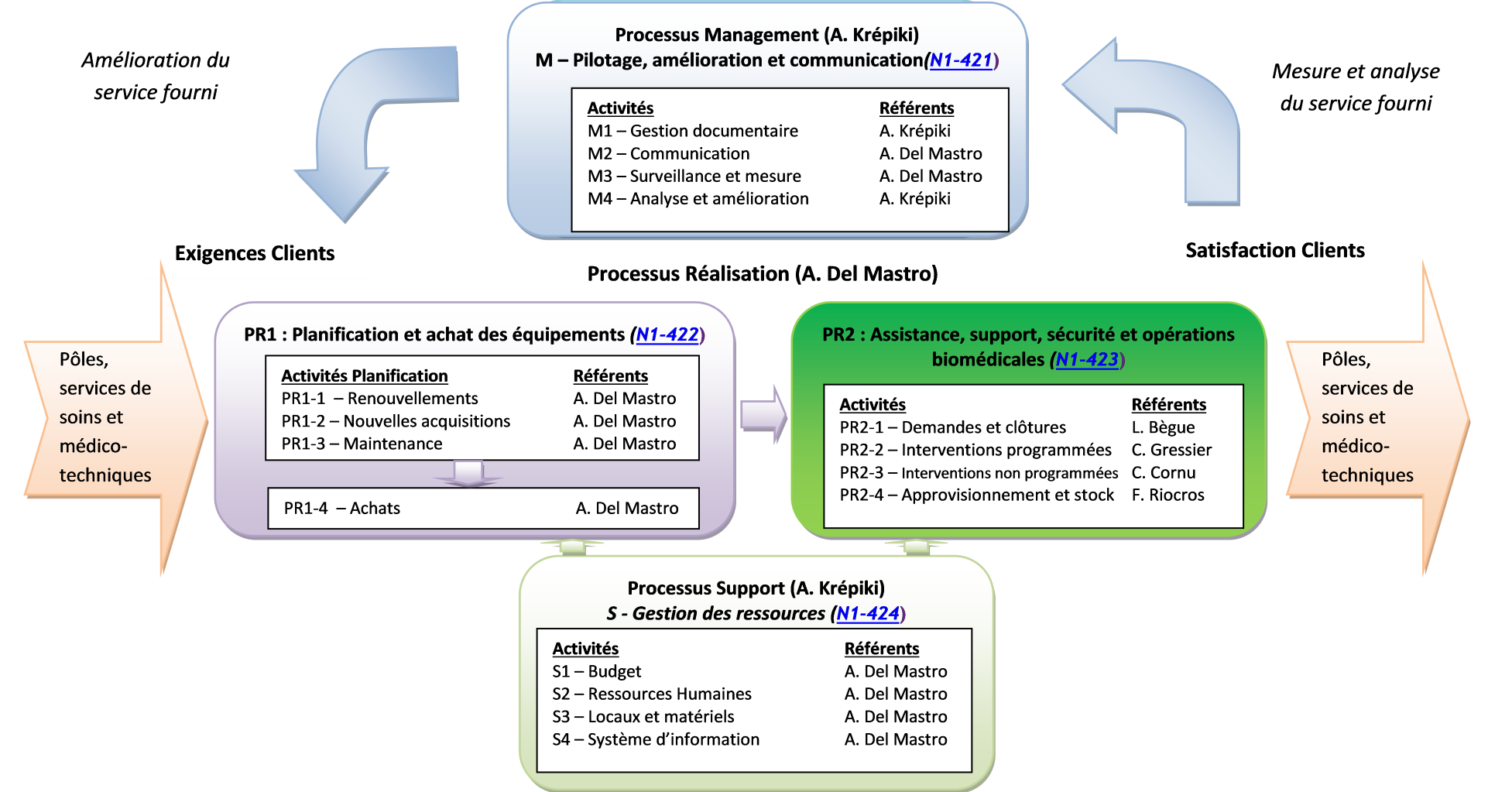

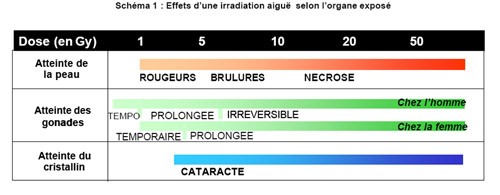

d.Les

effets des fortes doses de rayonnements

L’état général d’une personne contaminée ou irradiée dépend des

dommages subis au niveau des cellules. Ainsi, comme le montre le

tableau suivant :

Quelques explications complémentaires :

- des rougeurs apparaissent au niveau des

cellules de la peau pour une dose supérieure à 1 Gy ;

- les gonades (cellules sexuelles)

subissent des modifications irréversibles chez l’homme pour

une dose supérieure à 5 Gy ;

- le cristallin, qui régit la netteté de

l’image vue par l’œil, est endommagé à une dose supérieure à

4 Gy.

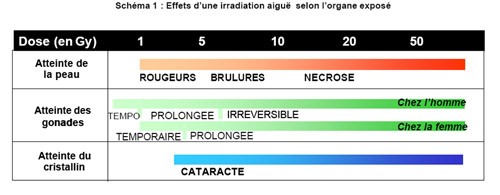

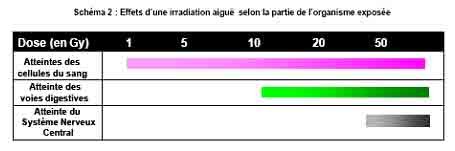

Sans traitement, ces troubles vont conduire à des faiblesses

multiples des fonctions vitales. Comme le montre le tableau

ci-dessous, les cellules du sang sont atteintes pour une

dose supérieure à 1 Gy alors que les voies digestives sont

atteintes à partir d'une dose supérieure à 10 Gy.

Si les dommages de la cellule irradiée

sont faibles, elle peut survivre et se reproduire.

Cependant, son ADN peut avoir été atteint, ce qui peut

être à l’origine de :

- cancers ou leucémies susceptibles de

survenir des années après exposition ;

- malformations dans la descendance

pour les cellules qui interviennent dans la reproduction

(spermatozoïdes, ovocytes, etc.).

Ces effets apparaissent généralement à plus long terme

et leur probabilité d'apparition dépend de la dose de

rayonnement reçue.

e.Les

effets indirects de rayonnements ionisants

A la suite d’une exposition accidentelle, on observe

souvent des effets indirects sur la santé, qu’il n’est

pas possible, en l’état actuel des connaissances,

d’imputer aux rayonnements ionisants. Il s’agit :

- de conséquences psychologiques

(anxiété, dépression, stress) ;

- de modifications du comportement

(consommation de médicaments, augmentation de la

consommation de tabac et d’alcool, augmentation des

interruptions volontaires de grossesse, modification des

comportements alimentaires) ;

- de conséquences des actions de

protection appliquées lors de l’accident (ingestion

d’iode stable).

Ces effets sur la santé, observés dans le cas

d’accidents majeurs (notamment à Tchernobyl), sont

significatifs mais ne sont pas corrélés aux niveaux

d’exposition des personnes qui manifestent ces troubles.

Ils doivent être considérés en tant que tels et être

pris en charge sur un plan médical, sanitaire et

psychologique.

f.Quels

sont les effets sur la santé humaine d’une

exposition à de faibles doses ?

En l’absence d’effets directement mesurables, les

risques liés aux faibles niveaux d’exposition sont

estimés en extrapolant les données issues de l’étude des

survivants irradiés lors des explosions d’Hiroshima et

de Nagasaki, ou des patients soumis à une radiothérapie,

pour lesquels les paramètres d’exposition (dose, débit

de dose…) sont très différents.

Même s’il existe une relation entre l’exposition aux

rayonnements ionisants et l’excès de cancers solides,

cette relation n’a pas été démontrée pour de très

faibles doses. À l’heure actuelle, les effets sur la

santé humaine d’une exposition à des doses inférieures à

100 mSv font l’objet de débats scientifiques.

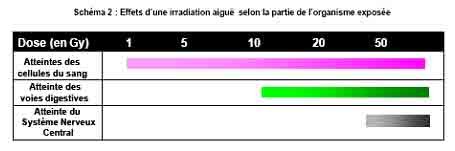

g.Limites

d’exposition

Pour la population, la limite annuelle d’exposition de 1

mSv s’applique à la somme des doses reçues en dehors de

la radioactivité naturelle et de la médecine.

Si l’on appliquait cette limite à ces deux causes, on ne

pourrait pas subir un scanner, il faudrait renoncer à

l’avion, abandonner l’alpinisme, ou ne pas habiter dans

les régions granitiques de France.

Cette dose maximale admissible de 1 mSv par an, qui

représente en moyenne environ 40% de l’exposition

naturelle, peut sembler excessive comparée aux 0,06 mSv

dus aux activités humaines une fois le médical exclu et

plus encore aux 0,002 mSv de l’impact d’une centrale

nucléaire. D’un autre côté, une dose de 1 mSv est

considérée en radioprotection comme une dose faible,

voire très faible.

Pour les personnes qui travaillent avec des radiations

ionisantes, la limite réglementaire est de 20 mSv

sur une période consécutive de 12 mois.

2)Contexte

La radioprotection vise à empêcher ou à

réduire les risques sanitaires liés aux rayonnements

ionisants, en s’appuyant sur trois grands principes :

justification, optimisation et limitation des doses de

rayonnements.

Pour appliquer ces principes, la radioprotection met en

œuvre des moyens réglementaires et techniques

spécifiquement adaptés à trois catégories de personne

(le public, les patients et les travailleurs) et aux

équipements concernés.

L’Autorité de Sûreté Nucléaire élabore la réglementation

et contrôle, au nom de l’État, l’application du système

de radioprotection, qui s’articule autour de 2 volets

principaux :

-

la gestion des moyens pour

optimiser et limiter les doses de rayonnements envers

les personnes (qui est pilotée par le Service

Compétent en Radioprotection) :

o au travers de vérifications réalisés

par des organismes formées et agréés.

-

la gestion des installations de

radiodiagnostic, émetteurs de rayonnements ionisants (qui

est pilotée par le Service Biomédical) :

o au travers de contrôles qualité

réalisés par des organismes formées et agréés.

3)Objectifs

et enjeux

Dans ce contexte, suite à la visite de l’ASN en début

d’année, nous avons décidé de renforcer nos compétences

et notre suivi de la Radioprotection des personnes et de

nos installations de Radiodiagnostic, en s’appuyant sur

les éléments ci-dessous :

Objectifs :

- Lister les équipements émettant des rayons X

- Vérifier les suivies des interventions

- S’assurer de la traçabilité en GMAO et sur les

fichiers transversaux

- Planifier les interventions de contrôles

qualités

- Organiser avec les services les interventions

Enjeux :

- Protéger les patients, les travailleurs et le

public de l’exposition aux rayons X

- Partager d’une manière transverse le sujet

Radioprotection avec les différents services

- Optimiser le cout financier aux besoins de

Radioprotection

- Préserver l’image de l’hôpital

- Anticiper les changements de réglementation en

perspective du « Nouveau Bloc »

- Montée en compétence du Biomédical sur la

Radioprotection

- Respecter les réglementations en vigueur, afin

d’éviter des non-conformités

- Eviter un arrêt d’activité médicale

- Eviter des procédures juridiques

- Réalisation en autonomie d’une partie des

Contrôles Qualité Internes (trimestriel)

retour sommaire

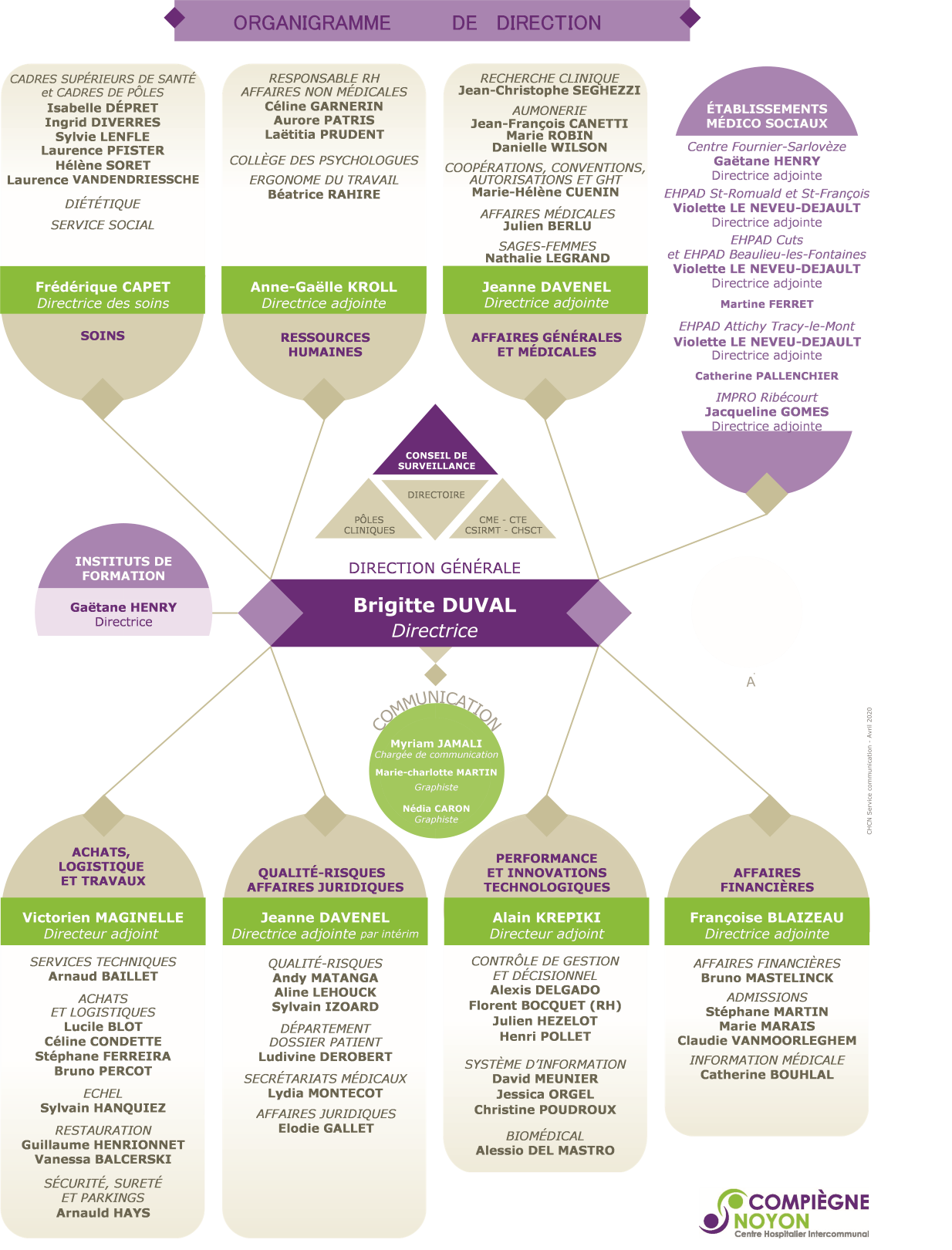

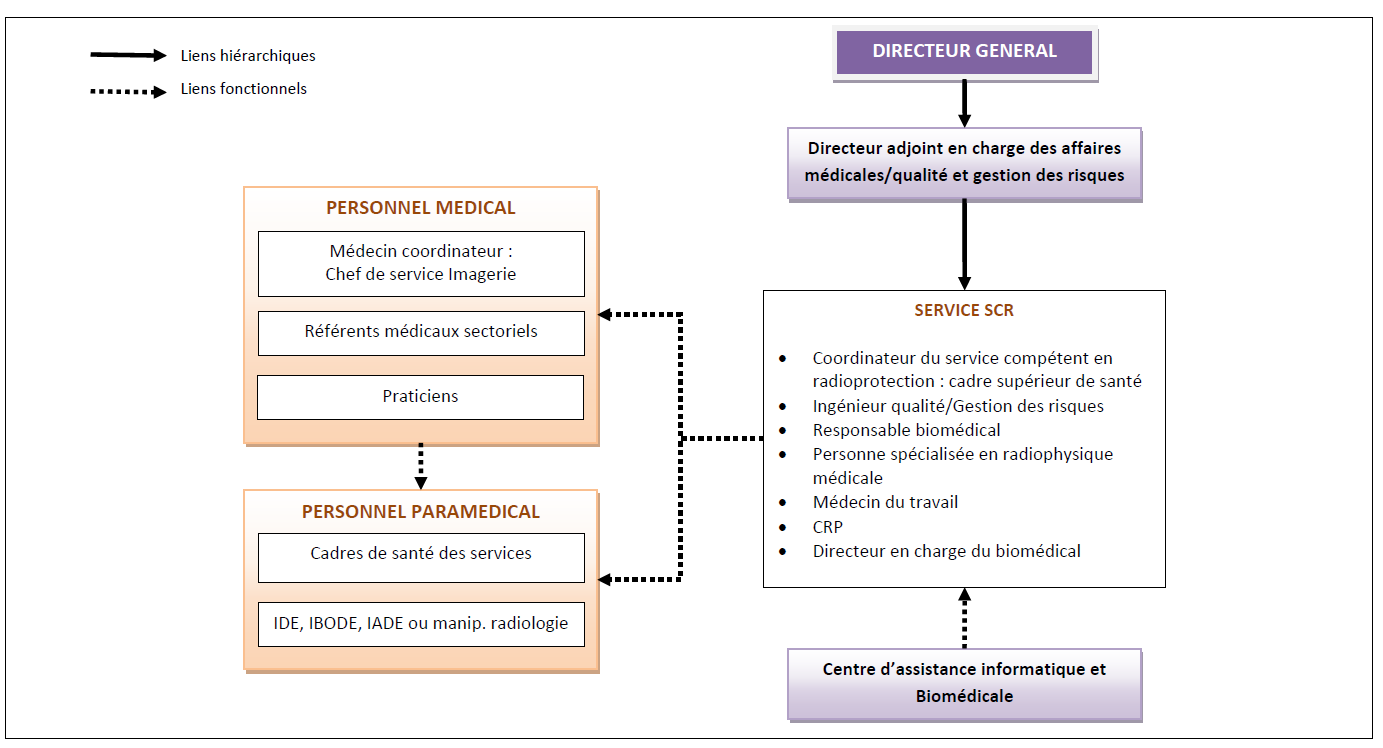

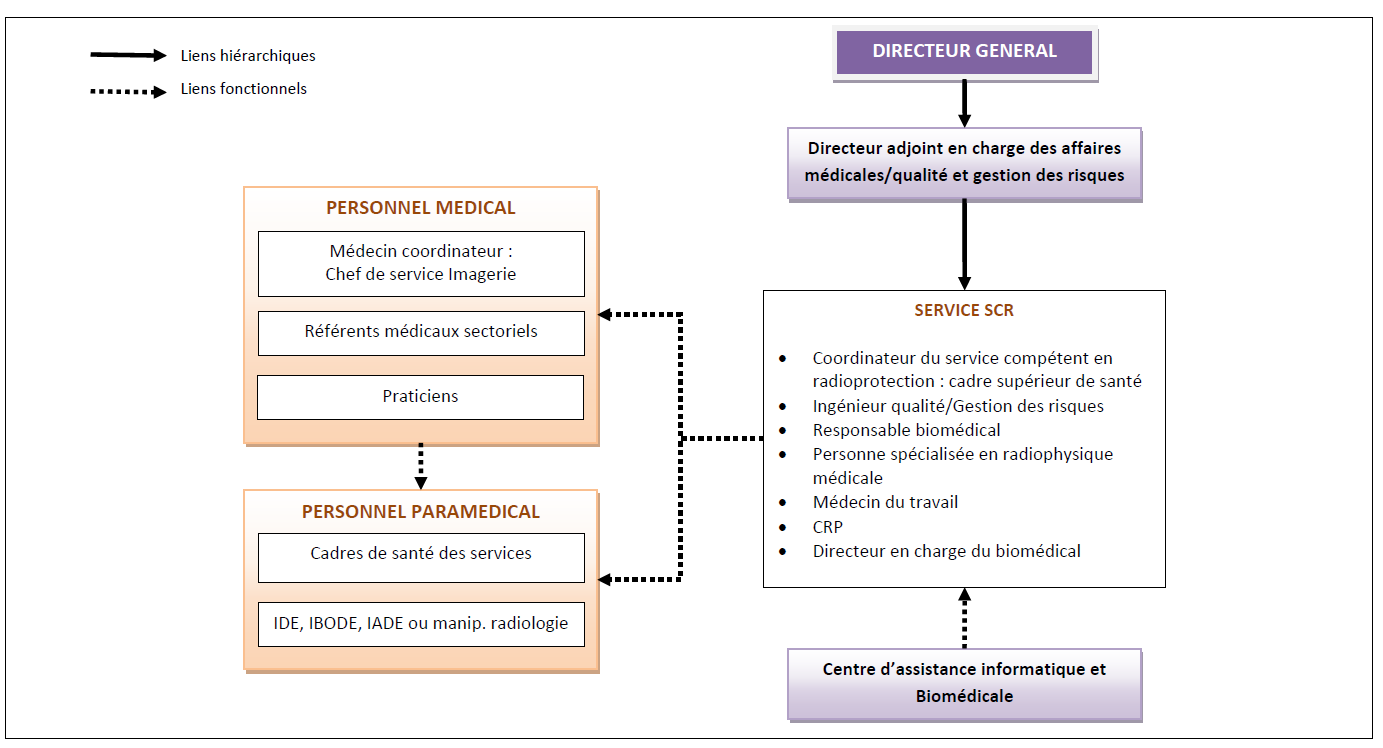

III.Organisation

de la radioprotection

Dans l’établissement, la responsabilité de l’organisation de

la radioprotection relève de la direction. Pour ce faire,

elle s’entoure de personnes compétentes en la matière.

En 2016, le CHICN a décidé de coordonner l’organisation de

la radioprotection sous l’égide d’un SCR dont la

responsabilité administrative est rattachée à la direction

par le biais de la direction qualité-risques. Ainsi, le

CHICN répond à l’Article R4451-105 du CT qui spécifie que

lorsqu’un établissement désigne plusieurs CRP, les missions

de ces derniers doivent être regroupées au sein d’un SCR.

De plus, conformément à l’Article R4451-105 du CT, le SCR

est distinct des services dits de production ou services

opérationnels de l’établissement.

Aucun lien hiérarchique n’est établi entre les membres du

SCR. Seules les missions de radioprotection sont assurées

dans le cadre du SCR. Chaque professionnel reste un membre

de son service principal d’affectation.

Enfin, le SCR bénéficie de la collaboration de l’ingénieur

qualité-risques pour tout support méthodologique.

1)Service

Compétent en Radioprotection

Le SCR regroupe différentes compétences inhérentes à la

radioprotection du patient et du travailleur et il est

composé des professionnels suivants :

- Cadre coordonnateur du SCR,

- Radio-physicien, PSRPM

- Directrice des Affaires Générales et

Qualité-Risques,

- Ingénieur Qualité,

- Directeur Performance et Innovations

Technologiques,

- Ingénieur Responsable Biomédical,

- CRP secteur imagerie

- CRP secteurs coronarographie, CPRE,

cabinet dentaire, CFS et consultations ORL

- CRP secteur bloc opératoire

Le SCR travaille en collaboration étroite avec le médecin du

travail, l’IDE du service de santé et le médecin

coordonnateur (Chef de Service Imagerie Médicale) et les

autres référents médicaux par secteur. L’organigramme du SCR

est présenté ci-après :

Les modalités d’organisation de la

radioprotection dans l’établissement, radioprotection du

patient et radioprotection du travailleur, sont régies

par un document officiel nommé POPM « Plan

d’Organisation de la Physique Médicale » (voir document

N1-035 en annexe).

Les différents contributeurs travaillent dans le cadre

du SCR, selon la procédure « Organisation de la

Radioprotection » (voir document N1-039 en annexe).

Le CHICN a fait le choix de répartir les différents

rôles et responsabilités attitrés à la radioprotection

aux professionnels du SCR et externes, selon

l’organisation citée, avec la contribution de

prestataires experts et agrées, selon les spécialités

ci-dessous :

- Radio-Physique Médicale

o par SNC CROM & ALARA

- Réalisation des vérifications initiales

o par DEKRA

- Réalisation des vérifications de renouvellement

o par APAVE

- Réalisation des Contrôles Qualité Internes

o par ALARA

- Réalisation des Contrôles Qualité Externes

o par SOCOTEC

- Rapport de conformité (pour une nouvelle

installation)

o par APAVE

- Note de Calculs Radioprotection (pour une nouvelle

installation)

o par le sous-traitant dédié du

fournisseur de l’installation

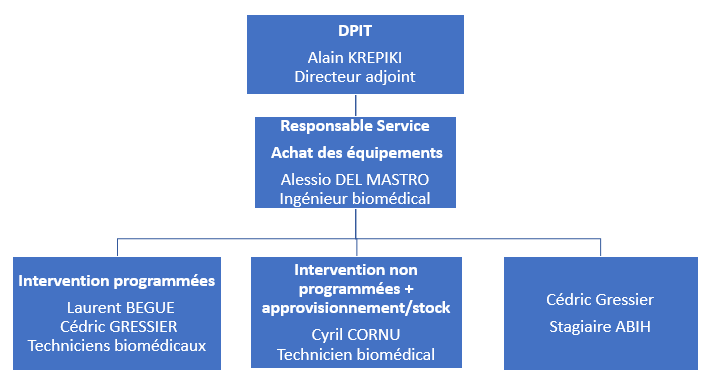

2)

Radioprotection et Biomédical

La radioprotection est une activité transversale à

l’établissement. Son champ d’action porte d’une part,

sur l’ensemble des services utilisateurs de sources de

rayonnements ionisants et d’autre part, sur l’ensemble

du personnel susceptible d’être exposé. A ce titre, le

service biomédical est concerné par cette spécialité

d’un point de vue technique et organisationnel en

traitant d’une manière continue et assidue les sujets

concernant la radioprotection en accord avec les rôles

et les responsabilités partagés entre le SCR et les

autres contributeurs internes ou externes au CHICN,

autour des sujets principaux listés ci-dessous :

a.Intervention

des agents du service biomédical en zone protégée

Ces travailleurs, susceptibles de recevoir une dose

professionnelle de rayonnements ionisants, ne sont pas

classés en raison de leur faible exposition. Ils doivent

cependant posséder un minimum de connaissances en

radioprotection.

- une mise à jour des formations dédiées

est prévue en T1/2021 pour le Centre d’Assistance

Biomédicale

b.Maintenance,

contrôle qualité et vérification des appareils

La maintenance régulière des appareils permet de

garantir leur fonctionnement de façon optimale et la

maîtrise des risques qu’ils peuvent représenter. Les

procédures de maintenance des appareils émetteurs de

rayonnements, qu’elles soient développées en interne ou

en externe, comprennent en outre des contrôles et des

vérifications qui s’appuient obligatoirement sur :

- la vérification initiale

- la vérification de renouvellement

- la vérification périodique

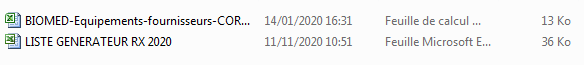

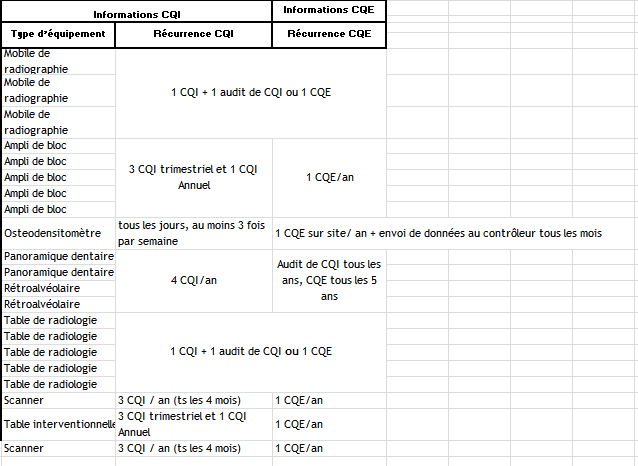

Concernant le radiodiagnostic, les contrôles suivants

doivent être réalisés :

- le contrôle Qualité Interne (CQI) : initial,

trimestriel et annuel

- le contrôle Qualité Externe (CQE) : initial et

semestriel/annuel

Les prestations de contrôles de qualité des

installations de radiodiagnostic (CQI) annuels des

équipements en radiologie sont externalisées. Les CQI

trimestriels peuvent être effectués soit en externe

soit en interne, sous le contrôle et la validation du

PSRPM, issus de la décision du Ministère de la Santé,

du 21/11/2016 fixant les modalités de contrôles,

conformément au tableau en accord de la décision ANSM.

Deux types de contrôles de qualité sont prévus

:

• les contrôles internes réalisés

par l’exploitant ou sous sa responsabilité par un

prestataire ;

• les contrôles externes réalisés

par un organisme de contrôle de qualité externe

accrédité (OCQE).

Les rapports sont gérés dans le logiciel de GMAO

ASSET+ par le service biomédical après validation du

radiophysicien responsable des équipements émettant

des rayonnements ionisants en radiologie sur les sites

de Compiègne et Noyon, dans le cadre de l’assurance

qualité de la physique médicale (validation,

traitement des non-conformités, …).

Un plan de prévention est établi et contractualisé

entre le CHICN et les prestataires externes dans le

cadre de leurs interventions sur site. Celui-ci

contient, entre autre, les mesures de prévention en

matière d’exposition aux rayonnements ionisants. Le

document N2-3836 (en annexe) détaille les modalités

d’application des plans de prévention.

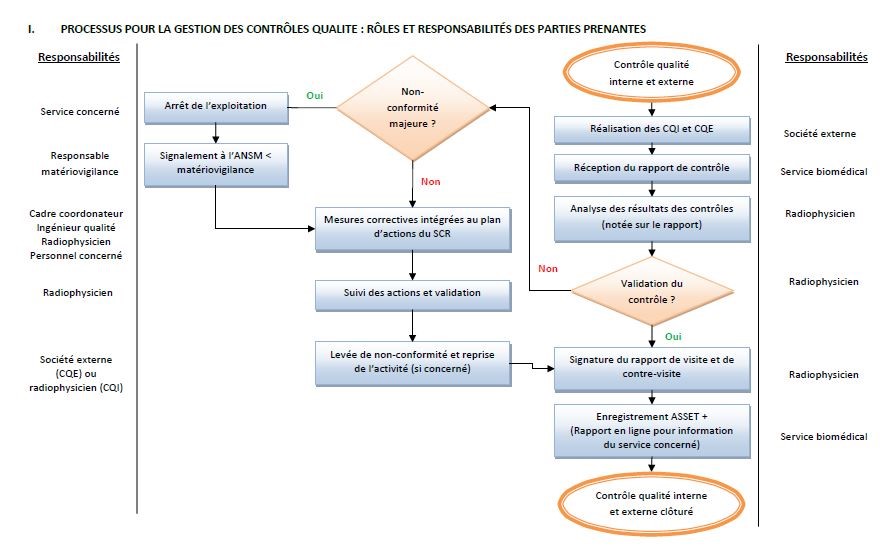

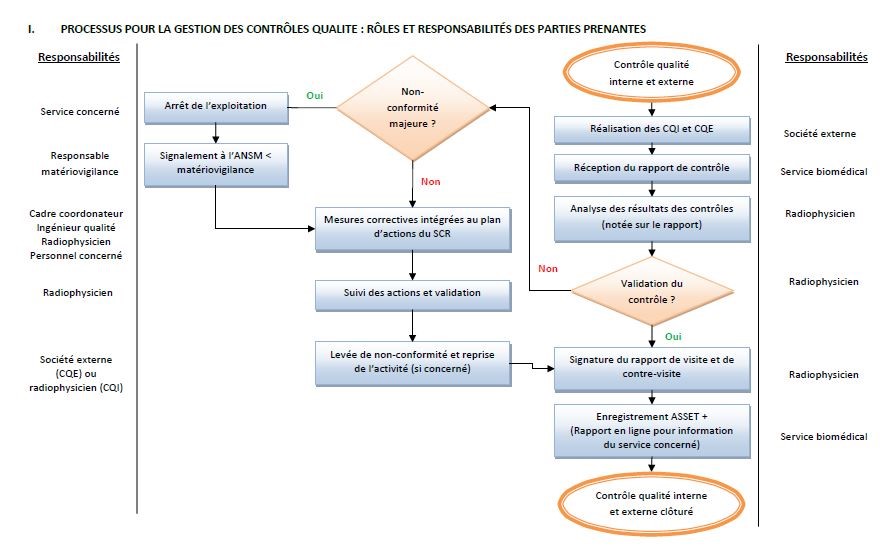

c.Gestion

des non-conformités

La réalisation des vérifications et des contrôles

peuvent donner lieu à l’identification de

non-conformités qui seront traitées par le CHICN. En cas

de non-conformité constatée lors des contrôles qualité

(internes ou externes), la gestion de celles-ci est

précisée dans le POPM (N1-035, voir logigramme

ci-dessous) :

En cas de non-conformité constatée lors

des vérifications (initiale, renouvellement ou

périodique), la coordinatrice du SCR et l’ingénieur

qualité organisent l’élaboration du plan d’actions avec

les professionnels concernés par les NC : les actions

décidées sont intégrées dans le programme d’amélioration

qualité du SCR, avec l’identification d’un pilote et

d’une échéance.

d.Achat

d’appareil et/ou d’équipements de protection

(individuelle/collective)

Les investissements réalisés en termes de

radioprotection font appel à la rédaction préalable d’un

cahier des charges qui doit être réalisé par une

personne compétente en la matière. De ce fait, les

dépenses envisagées dans le cadre de la radioprotection

doivent être abordées avec une compétence suffisante

vis-à- vis des caractéristiques requises du matériel. La

PSRPM est consultée, avant le choix, sur la capacité des

équipements à recueillir la dose, à la limiter et sur

les conditions du contrôle qualité initial, sans oublier

les démarches d’optimisation autour de la configuration

des nouveaux équipements, en stricte collaboration avec

les fournisseurs et leurs ingénieurs d’application.

Cette année, nous avons pu

expérimenter l’efficacité de l’organisation décrite

ci-dessus lors du renouvellement de la salle de

CORONAROGRAPHIE, qui avait fait l’objet d’une visite

ASN en janvier, avec des perspectives d’amélioration

sur la protection des personnes et le renouvellement

des équipements utilisés.

Nous avons réussi à fédérer et à coordonner tous les

intervenants nécessaires pour mener à bien ce

chantier pendant l’été, qui a duré environ 5

semaines pour un investissement d’environ 1M€. Le

schéma permet d’avoir une vue d’ensemble du planning

opérationnel et de la coordination

multidisciplinaire nécessaire, avec la contribution

de nombreux intervenants internes et externes.

3)Maintenance

et contrôle qualité des dispositifs médicaux

Le contrôle de qualité d’un

dispositif médical est défini comme l’ensemble des

opérations destinées à évaluer le maintien des

performances revendiquées par le fabricant ou, le

cas échéant, fixées par le directeur général de

l’ANSM. Deux types de contrôles de qualité sont

prévus :

- les contrôles externes réalisés par un

organisme de contrôle de qualité externe

accrédité (OCQE : les organismes de contrôle de

qualité externe sont des organismes accrédités

pour la mise en œuvre des contrôles de qualité

externe au regard notamment des garanties qu’ils

présentent en termes de confidentialité,

d'impartialité et d'indépendance).

- réalisé par un organisme indépendant

de l'exploitant, du fabricant et de celui qui

assure la maintenance du dispositif.

- les contrôles internes réalisés par

l’exploitant ou sous sa responsabilité par un

prestataire :

- les modalités et

périodicités des contrôles qualités des

équipements de radiodiagnostic impliquent

désormais la réalisation de contrôles qualité

internes tous les trimestres, afin de vérifier

les paramètres d'acquisition dans le temps.

- réalisé par l'exploitant

ou sous sa responsabilité par un prestataire

La liste des dispositifs médicaux soumis à

l'obligation de contrôle de qualité interne et la

liste des dispositifs médicaux soumis au contrôle de

qualité externe sont fixées par décision du

directeur général de l'Agence nationale de sécurité

du médicament et des produits de santé et publiée

sur le site internet de l'agence. A l’heure

actuelle, ces listes sont fixées par l’arrêté du 3

mars 2003 fixant la liste des dispositifs

médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au

contrôle de qualité. Ces dernières sont reportées

ci-dessous :

- les dispositifs médicaux nécessaires à

la production et à l’interprétation des images

de radiodiagnostic

- les dispositifs médicaux nécessaires à

la définition, à la planification et à la

délivrance des traitements de radiothérapie

- les dispositifs médicaux nécessaires à

la réalisation des actes de médecine nucléaire

- les dispositifs médicaux à finalité

diagnostique ou thérapeutique exposant les

personnes à des rayonnements ionisants autres

que les dispositifs médicaux mentionnés

précédemment.

a.Processus

de détermination des modalités de contrôle de

qualité

Pour tous les dispositifs médicaux soumis à

obligation de contrôle de qualité externe et/ou

interne, l’ANSM fixe en fonction des dispositifs :

- le référentiel applicable issu de l'avis

concordant d'experts

- les modalités particulières de ce

contrôle en définissant notamment :

- les critères

d’acceptabilité auxquels doivent répondre les

performances ou les caractéristiques des

dispositifs médicaux soumis au contrôle de

qualité interne ou externe

- la nature des opérations

de contrôle à mettre en œuvre pour s’assurer

du maintien des performances des dispositifs

médicaux et les modalités de leur réalisation

- la périodicité des

contrôles et les situations nécessitant un

contrôle en dehors des contrôles périodiques

- la nature des opérations

de maintenance des dispositifs médicaux

qui nécessitent un nouveau contrôle en dehors

des contrôles périodique

- les recommandations en

matière d’utilisation et de remise en

conformité compte tenu des dégradations ou des

insuffisances de performances ou des

caractéristiques constatées ainsi que, le cas

échéant, les délais laissés à l’exploitant

pour remettre en conformité les dispositifs.

b.Mise

en œuvre du contrôle qualité

Le CHICN est responsable de la mise en œuvre

des contrôles de qualité interne et externe selon

les modalités et la périodicité prévues par les

décisions de l’ANSM relatives à chaque type de

dispositifs.

A la suite de chaque contrôle de qualité, un rapport

sur le maintien des performances du dispositif

contrôlé est établi. Il mentionne des informations

relatives :

- à l’exploitant du dispositif

- au(x) dispositif(s) contrôlé(s)

- à la nature des contrôles effectués

- aux non-conformités observées

Les rapports sont consignés dans le registre de

traçabilité des opérations de maintenance et de

contrôle, pour assurer une traçabilité au niveau de

notre GMAO et de partage avec le Service Compétent

en Radioprotection.

Dans le cas d’une constatation de dégradation des

performances ou des caractéristiques d’un dispositif

médical, l’exploitant prend les mesures appropriées

relatives à l’utilisation et procède à la remise en

conformité du dispositif conformément aux

dispositions prévues par les décisions de l’ANSM.

Si les dégradations sont susceptibles d’entraîner un

risque d’incident grave au sens de la

matériovigilance, un signalement à l’agence

régionale de santé (ARS) dans le ressort de laquelle

l’exploitant est établi est obligatoire. Par

ailleurs, ce signalement, accompagné du rapport de

contrôle dans le cas du contrôle de qualité externe,

est adressé à l’ANSM.

Dans le cas du contrôle de qualité externe, la

remise en conformité des dispositifs est attestée

par les résultats conformes d’une contre-visite

réalisée sur le dispositif. Néanmoins, si, après

cette contre-visite, les performances attendues du

dispositif ne sont toujours pas atteintes,

l’organisme accrédité informe l’ANSM et l’ARS.

Dans le cas des dégradations des performances ou des

caractéristiques susceptibles d’entraîner un

incident grave, l’exploitant notifie à l’ANSM et à

l’ARS la remise en conformité du dispositif médical

ou sa mise hors service définitive.

La coordination opérationnelle autour des Contrôles

Qualité peut être résumée par le schéma

ci-dessous :

D’une manière générale, la

synthèse des obligations réglementaires autour

des installations à rayons ionisants peut se

résumer autour de la Radioprotection du

travailleur et du patient par le tableau

ci-dessous :

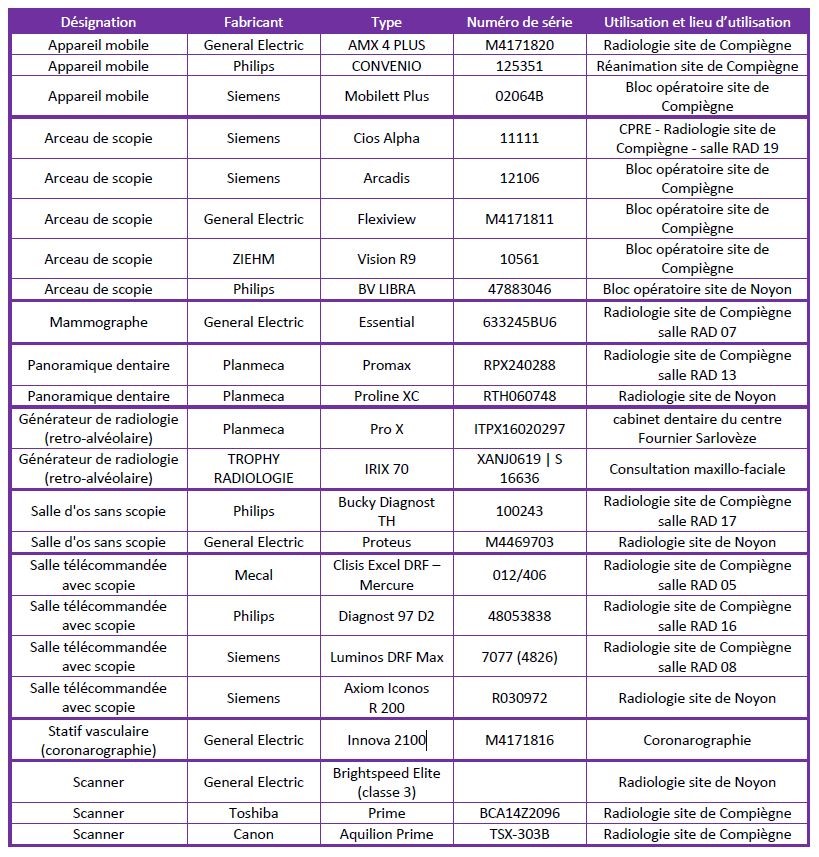

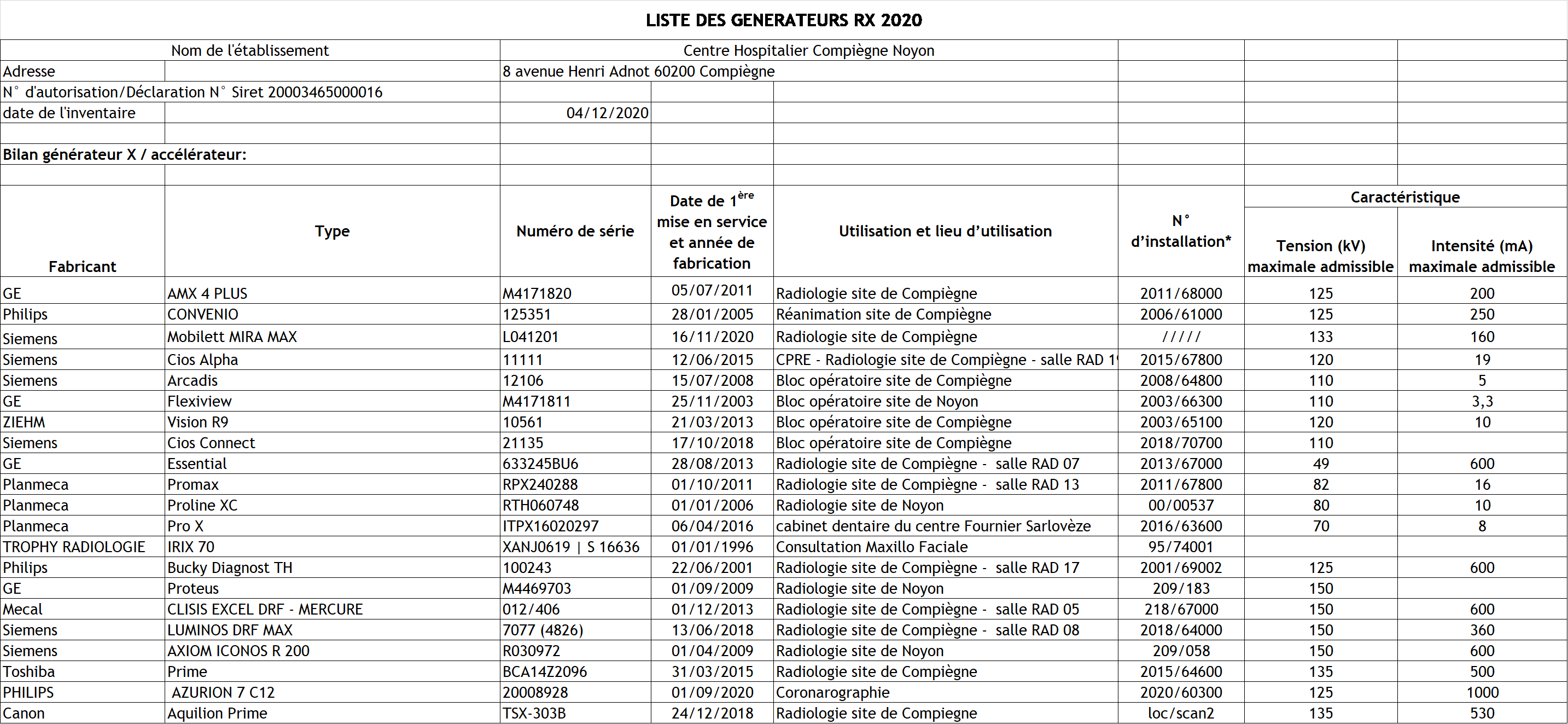

Nous avons donc profité de

l’évolution de l’organisation du Service

Compétent en Radioprotection et du stage en

objet pour déployer la stratégie de gestion

des Contrôles Qualité Internes et Externes,

testée et validée sur la salle de

Coronarographie, à l’ensemble du périmètre

technique installé au CHICN, selon le bilan

ci-dessous :

- 3 Mobiles de

radiologie,

- 5 Arceaux de scopie au

bloc opératoire,

- 1 Mammographe,

- 2 Panoramiques

dentaire,

- 2

Rétro-alvéolaires,

- 2 Salle d’os,

- 3 Tables de radiologie,

- 2 Scanners (+1 sous

responsabilité de la CRIM à

Noyon)

- 1 Table

interventionnelle.

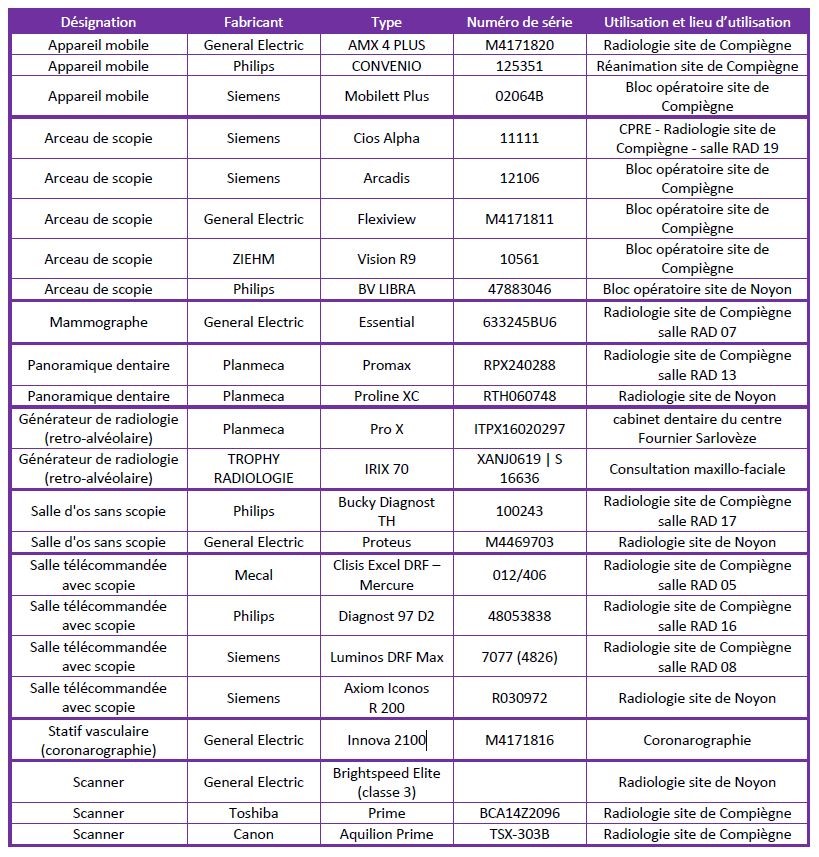

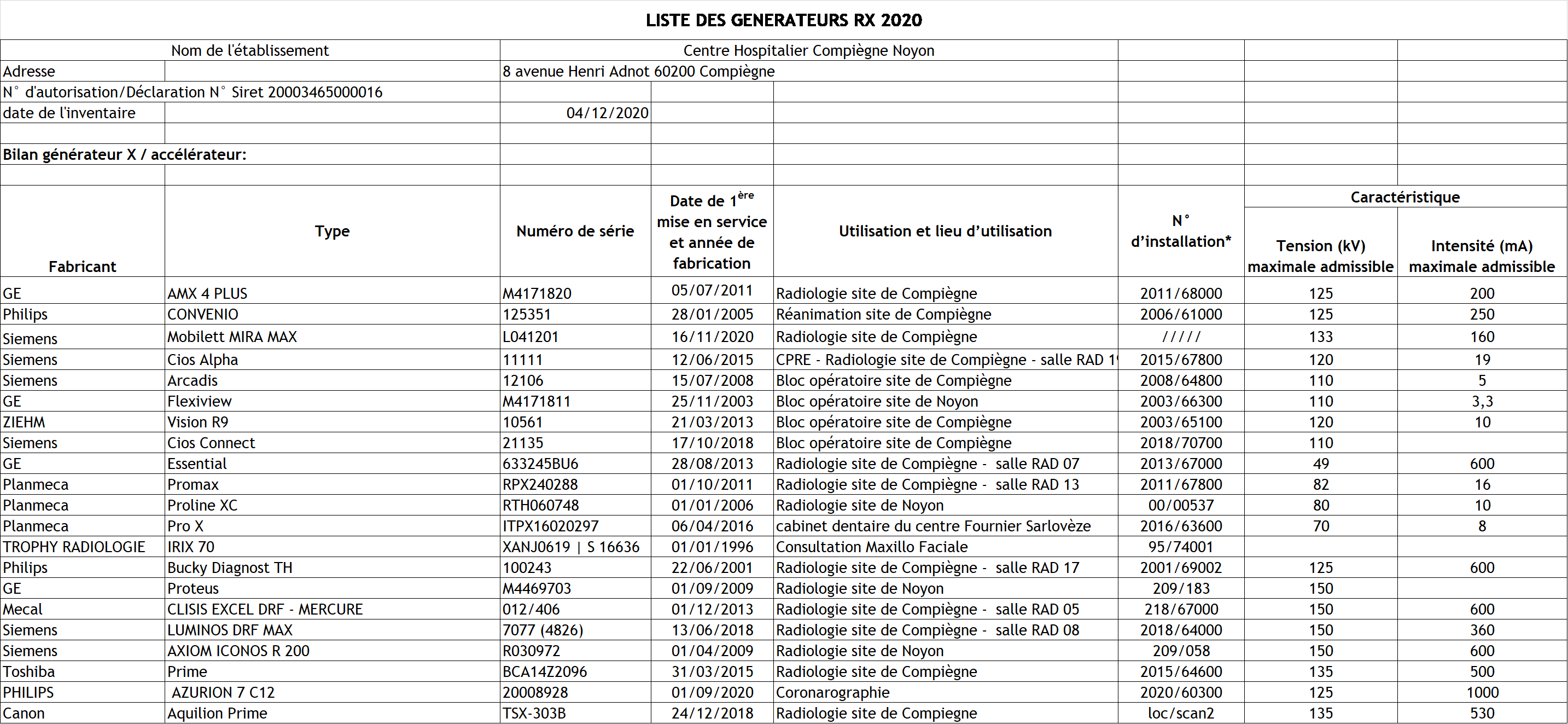

Le détail de ces 21 équipements est présenté

ci-dessous :

Quelque exemple descriptif visuel à donner

: CORO, RADIO, Ampli de brillance, …

Amplificateur de brillance

Salle de Coronarographie

4)Activités

principales réalisées

En parallèle de la

capitalisation des éléments documentaires

identifiés ci-dessus, j’ai pu contribuer

d’une manière opérationnelle et proactive à

la structuration de la gestion des

équipements sensibles pour la

Radioprotection, au travers des actions

ci-dessous :

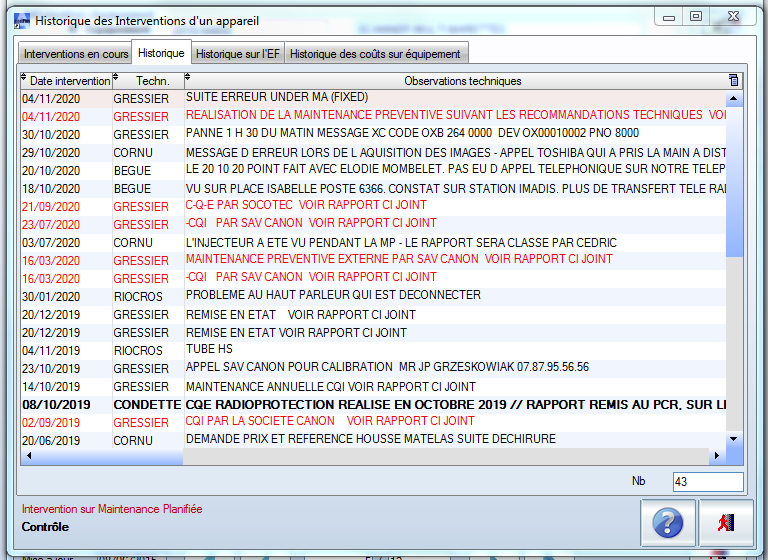

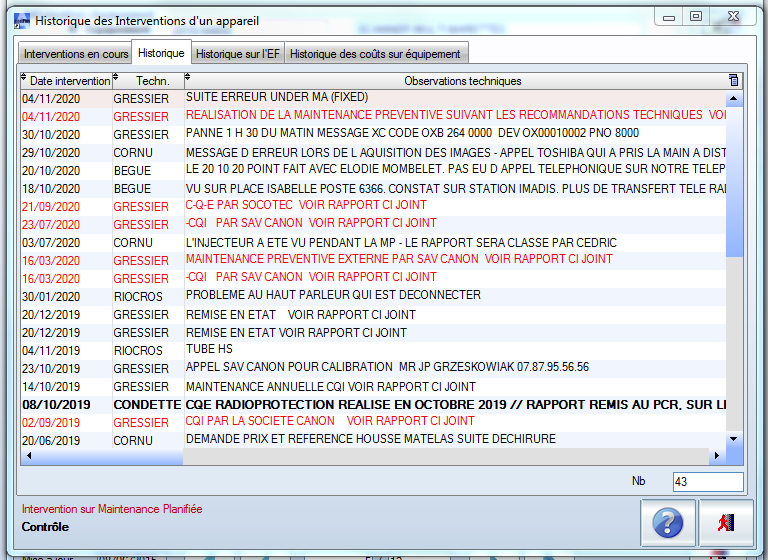

a.Archivage

des rapports CQI/CQE dans la GMAO

Suite au CQE réalisé à fin

Juillet, nous avons été alertés de

non-conformités au niveau de la traçabilité

documentaire des CQI réalisés en 2019-2020.

Celles-ci ont été corrigées, suite aux

actions correctives apportées sur la GMAO

(Asset Plus), avec l’aide et la

collaboration des fournisseurs concernés.

Voici ci-dessous une extraction de

l’historique des Rapports d’Intervention

d’un des scanners CANON, où nous pouvons

rapidement identifier l’historique des

CQI/CQE réalisés.

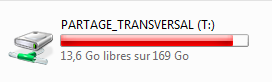

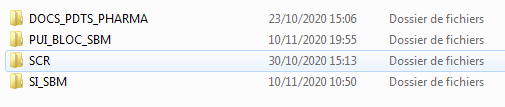

b.Partage

structuré des documents sensibles au

Service Radioprotection

Suite à l’audit ASN du

mois de janvier 2020, le SCR a pu

constater un archivage pas assez

structuré autour des équipements

sensibles, en dehors de la base de

données GMAO, à laquelle tout le monde

n’a pas accès.

L’état des lieux mené en début de stage

a mis en évidence un archivage plutôt

chronologique, qui ne permettait pas de

relier facilement le document à

l’équipement contrôlé. Pour améliorer la

lisibilité de cette base documentaire,

nous avons opté pour :

- la mise en place

d’une architecture standard du dossier,

afin de contextualiser les documents

autour des équipements, en pouvant

s’appuyer sur l’historique existant sur

notre GMAO

- une zone réseau

partagée et accessible par tous les

membres du SCR. ayant l’appui autour

nous avons été alertés de

non-conformités au niveau de la

traçabilité documentaire des CQI

réalisés en 2019-2020. Celles-ci ont été

corrigées, suite aux actions correctives

apportées sur la GMAO (Asset Plus), avec

l’aide et la collaboration des

fournisseurs concernés.

c.Mise

en œuvre du planning de Contrôles,

avec les périodicités associées

Nous avons structuré le planning des

Contrôles sur l’année 2021, afin de

minimiser le nombre d’interventions des

sociétés extérieures sur site, avec

harmonisation des contrôles de tous les

appareils sur la cadence trimestrielle

des CQI, en prenant comme référence le

CQE annuel, voir tableau ci-dessous:

o CQE Annuel à

fin Juillet 2020

o CQI Trimestriel1 à

fin Octobre 2020

o CQI Semestriel à fin

Janvier 2021

o CQI Trimestriel2 à

fin Avril 2021

o CQI Annuel en

Juillet 2021

o CQE Annuel à

fin Juillet 2021

La quantification

des matériels soumis au contrôle

qualité des rayons X sont au nombre

de 21. L’ensemble de ces éléments

représente pour le service

biomédical et ces prestataires un

volume annuel de 45 CQI (dont

la moitié réalisable en interne) et

14 CQE.

D’une manière générale, il faut

traiter d’une manière spécifique les

interventions de réparation qui

touchent à la source des

rayonnements, comme par exemple :

- Changement de

Tube de Rayon X :

- Voici le passage

de la réglementation concernant le

contrôle de qualité interne en

scanographie suite à un changement

du tube à rayons x

Ce passage fait partie de la

décision du 22 novembre 2007 fixant

les modalités du contrôle de qualité

des scanographes.

Pour ce qui est du générateur lors

de l'intervention de CANON ils ont

du vérifier que la tension et le

courant affichés était bien en

accord avec le courant et la tension

mesurés

De ce fait n'ayant pas de changement

de tube et ayant le contrôle

post-intervention de CANON un CQI de

vérification de la dose n'est pas

nécessaire

Attention en revanche à ne pas

oublier de tracer dans un cahier de

bord (maintenance) que le générateur

a été changé (numéro de série)

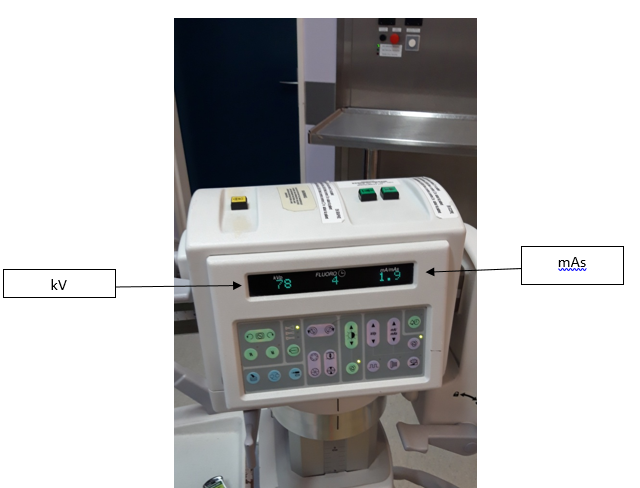

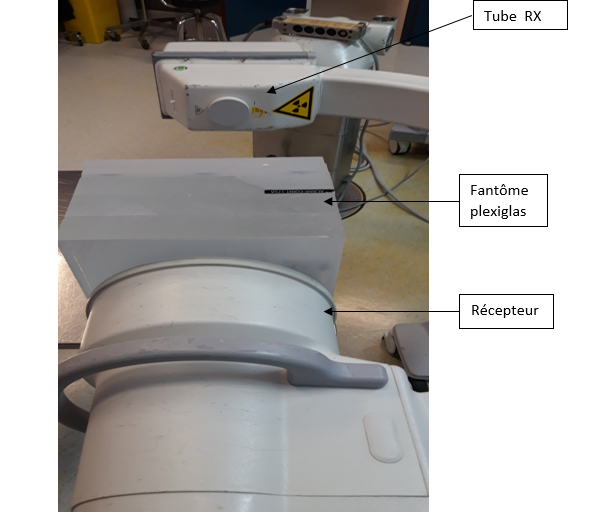

d.Réalisation

du CQI Trimestriel d’un Arceau de

Scopie (Noyon)

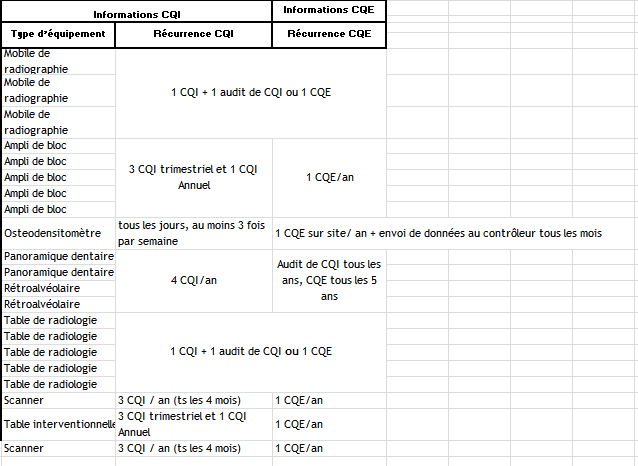

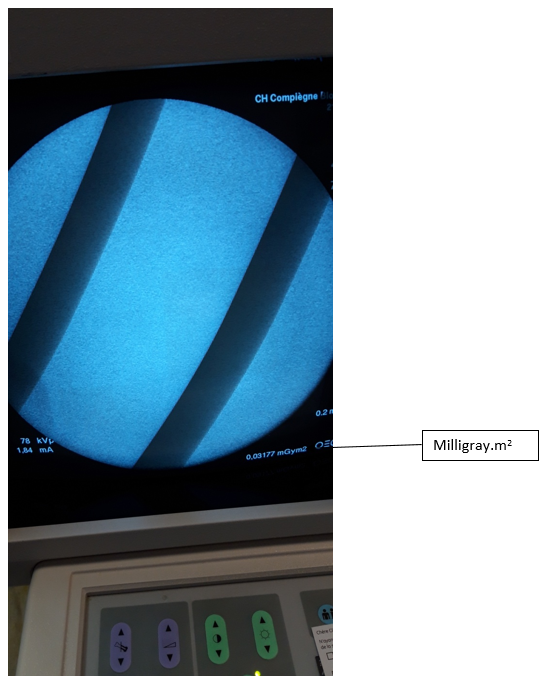

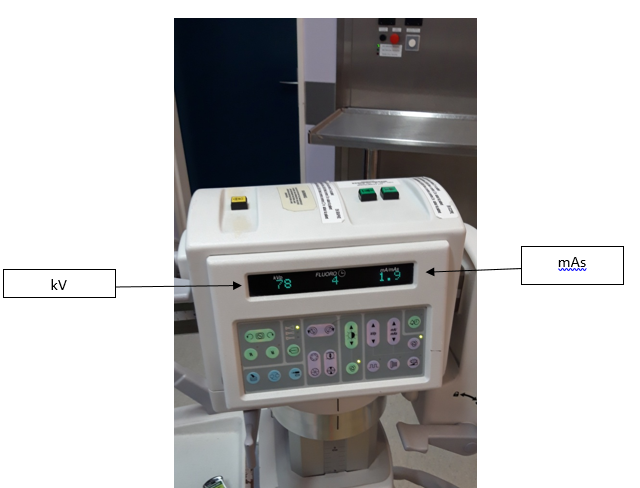

Sur cet écran

s’affiche les réglages des kV et mas

en fonction du CQI. Les contrôles de

qualités sont obligatoires et permet

de s’assurer de la stabilité dans le

temps de l’installation d’un point

de vue de dosimétrie et de la

qualité image.

Mise en place du

fantôme plexiglas de 20 cm

d’épaisseur entre le tube Rx et

le récepteur d’image.

Le fantôme permet de simuler

l’épaisseur d’un patient.

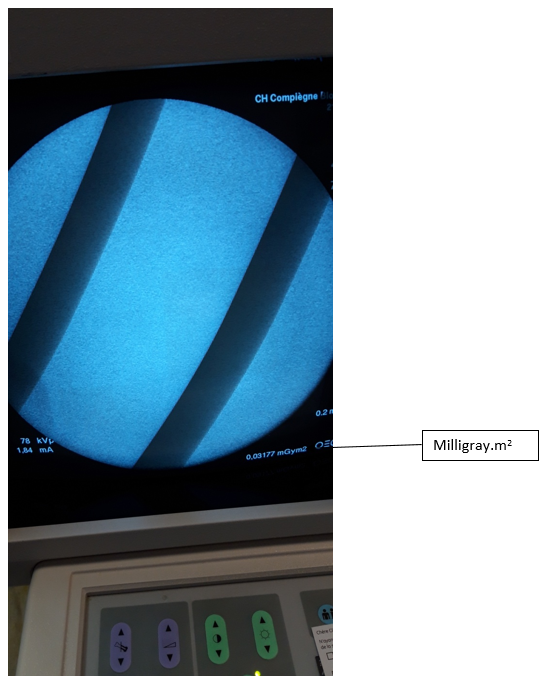

Ecran de

contrôle de l’amplificateur

de brillance pour le

contrôle de la dose délivrée

au patient en milligray.

retour

sommaire

IV. Conclusion et perspective

d’évolution

Ce stage effectué au sein du

Centre Hospitalier de Compiègne Noyon en

collaboration avec différents intervenants,

comme la radiologie, les PCR, les collègues de

l’Informatique, sans oublier l’ingénieur

Qualité, a été très enrichissant d’un point de

vue technique et organisationnel, en me

permettant de découvrir d’autres méthodes de

travail, capables de fluidifier les interactions

avec les services en interne et planifier les

actions avec les sociétés externes.

Cela a permis de faire évoluer mes compétences

et ma sensibilité dans le domaine de la

Radioprotection, envers les travailleurs et les

patients, afin de faire évoluer la collaboration

entre les Biomédical et les autres acteurs

concernés internes et externes, tout en

contribuant à la mise en place d’outils de

vulgarisation, de traçabilité et de partage des

informations sensibles lors d’audits

réglementaires.

L’énergie investie sur ce sujet lors de mon

stage n’est pas suffisante pour aborder d’une

manière exhaustive le sujet de la

Radioprotection, mais cela va contribuer à une

démarche plus globale de partage et

compagnonnage au sein de l’atelier biomédical.

Dès qu’on pourra à nouveau échanger avec

d’autres Centres Hospitalier, on pourra

confronter la vision décrite dans ce rapport

avec d’autres Services Biomédicaux (voir ARRAS,

AMIENS, REIMS, ROUEN)

Cela a pour objectifs d’améliorer le

fonctionnement au quotidien dans les services

concernés et d’envisager des propositions

d’amélioration sur ces sujets sensibles et

structurants dans le cadre du projet « Nouveau

Bloc » (link vers la presse) qui va être

construit d’ici mi-2023.

Bibliographie

1. Décision de l’ANSM du

21-11-2016 fixant les modalités de

contrôles de qualité

des

installations de radiodiagnostique utilisées

pour des procédures interventionnelles

radioguidées.

https://www.ansm.sante.fr/Decisions/Autorisations-Agrement-des-organismes-de-controle-des-DM-Habilitation-des-organismes-notifies-DM-DMDIV/Decision-du-21-11-2016-fixant-les-modalites-du-controle-de-qualite-des-installations-de-radiodiagnostic-utilisees-pour-des-procedures-interventionnelles-radioguidees

2. Arrêté contrôle 21_05_2010

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022700536

3. Arrêté du 23 octobre 2020

relatif aux mesurages, vérifications RI,

accréditation OVA

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042464737

4. Articles R.4451-103 à

R.4451-109 du Code du Travail concernant la

désignation de la PCR

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036985602?r=CBgVw9fAsQ

5. Articles R.4451-110 à

R.4451-113 du Code du Travail concernant les

missions de la PCR

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028375160/

6. Décision n° 2017-DC-0585 de

l'ASN du 14 mars 2017

https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activitesmedicales/Decisionsreglementaires/Decision-n-2017-DC-0585-de-l-ASN-du-14-mars-2017

7. Décret n°2018-437 du 4 juin

2018

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036985602/2020-12-01/

8. Guide pratique de

radioprotection, ASN / MEAH, juillet 2008

https://www.irsn.fr/FR/professionnels_sante/documentation/Documents/guide_radioprotection.pdf

9. Guide de l'ASN n°11 :

déclaration et codification des critères des

événements significatifs (horsinstallations

nucléaires de base et transports de matières

radioactives)

https://www.asn.fr/Reglementer/Guides-de-l-ASN/Guide-de-l-ASN-n-11-Declaration-et-codification-des-criteres-des-evenements-significatifs-hors-installations-nucleaires-de-base-et-transports-de-matieres-radioactives

Table des

figures